La langue des signes étant une langue, elle est soumise aux même phénomènes de création lexicale que tout autre langue. Soit elle emprunte à d’autres langues des signes, soit à la langue dominante, le français (par l’intermédiaire, plus ou moins marqué de la dactylologie ou de traduction plus ou moins littérale) soit elle créé, de façon intrinsèque un néologisme.

Il est une idée récurrente et fausse que l’on entend chez les enseignants qu’il faut absolument éradiquer : cette idée serait que l’on ne peut conceptualiser si l’on a pas le signifiant exact qui correspond au concept. C’est en fait le contraire qui se passe dans la morphogenèse d’un néologisme. Quand les sourds ont acquis un nouveau concept, ils ne tardent pas à créer un signe. Si l’on crée le signe en premier, pour eux ou en leur forçant la main, ce signe ne survit pas ou très rarement, à la naissance d’un doublon créé par les sourds, qui lui respectera le génie de la LSF.

La tentation est grande, pour les pédagogues, (voir pour les personnes qui s’improvisent traducteurs) d’inventer des signes. C’est tellement rassurant d’avoir toujours un mot en correspondance d’un signe bien monosémique. Mais pire encore est de croire que lorsque l’on a un signifiant qui paraît enfin adéquate à son inventeur, le concept ainsi nommé sera acquis.

Prenons un exemple bien réel. Il y a 15 ans, le concept de schizophrénie n’existait pas chez les sourds et donc en lsf. Dés cette époque nous traduisions déjà des cours de psychopathologie dans une école d’éducateurs spécialisés. Pour les étudiants entendants, le concept était inconnu mais leur langue, elle, véhiculait déjà ce signifiant. Ils avaient donc un mot français à leur disposition. Mais ce signifiant n’avait qu’un sens très vague. Une maladie psychiatrique, sans doute, mais quoi au juste ?

Pour les sourds, leur langue ne possédait pas de signifiant, contrairement aux entendants, et eux non plus n’avait pas idée de ce que ce mot (français) pouvait représenter sinon une maladie psychiatrique puisqu’ils étaient en cours de psychopathologie. Le mot fut donc écrit au tableau. Sourds et entendants étaient donc à égalité devant le graphème. Puis l’enseignant expliqua pendant toute la séance ce qu’est la schizophrénie. L’interprétation lsf fonctionnant en simultanée, à la fin de la séance les étudiants entendants comme sourds avait acquis un nouveau concept. La seule différence réside dans le fait que les entendants avaient déjà un signifiant pour le nommer dans leur langue mais pas les sourds. Notons que les interprètes avaient utilisé le mot écrit au tableau, puis, ce mot trop long à dactylologier revenant sans cesse, ils ont eu recours à ce que nous appelons « un code commun », c’est à dire à un signe provisoire, ad hoc. En l’occurrence, il s’agissait ici de la lettre S accompagné de la labialisation du mot français « schizophrénie ».

Les sourds reprirent ce code commun en le transformant immédiatement. Il devint /SCH etc./ sans labialisation. Quelques semaines plus tard ils s’étaient mis d’accord sur un signe, n’ayant rien à voir avec le signifiant français et respectant les règles de l’iconicité inhérente à la LSF. Un nouveau signe était né dans un micro groupe d’étudiants. Ce signe fut véhiculé par les interprètes à la génération suivante d’étudiants et par les sourds hors de l’école. Quelques années plus tard, ce signe circulait dans tous les milieux ou des sourds travaillent dans le domaine de la santé mentale. La lsf avait acquis un nouveau concept, puis un nouveau signifiant.

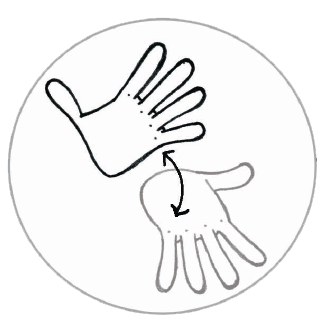

Ce processus s’est répété des centaines de fois depuis ces 20 dernières années . Un autre exemple de l’évolution d’un signe : psychiatre. Il y a prés de 20 ans il existait un signe qui peut se traduire littéralement par « celui qui voit à travers ». Ce signifiant désignait autant un psychiatre, qu’un psychologue ou un psychanalyste. Plus les sourds ont fréquenté le milieu de la santé mentale plus il s’est affiné. Est donc apparu le signe /PSYCHOLOGUE/, fait à deux mains ou celles-ci se superposent pour former grosso modo la lettre grecque : psy. Puis est apparu le signe / PSYCHIATRE/ (correspondant cette fois exactement au français « Psychiatre ») ; la main dominante en forme de P se posait sur la tempe. L’emplacement de la tempe et de la zone frontale semble être plutôt réservée aux signes de la psyché : fou, délirant, rêve, illusion, hallucination, etc. le P, lui est né sous l’influence du français, c’est ce que Delaporte (199 ?) nomme l’initialisation du signe. La forme de la main correspond en dactylologie à la première lettre du mot en français. Puis se signe évolua pour ce libérer de son influence française pour devenir ce qu’il est aujourd’hui /PSYCHIATRE/, avec la main en forme de « bec de canard », qui est un symthème dont la traduction littérale pourrait être : celui qui soigne la tête (ou pour être exact la psyché car ce signe ne se fait pas n’importe ou sur le crâne mais bien sur la tempe.) Ce sont là des exemples de création lexicale « naturelle ». Nous affirmons que la création lexicale, voire la planification linguistique, n’est non seulement pas nécessaire, mais nocive en préalable d’actions pédagogiques, quel que soit le niveau d’enseignement. La croyance, sans fondement, que la lsf ne pourrait pas véhiculer des savoirs universitaires est totalement erronée, voire de mauvaise de fois. Bien entendu, la carence lexicale dans certains domaines où la lsf commence seulement à accéder est un problème, surtout pour les interprètes qui en attendant que les sourds créent de nouveaux signes, doivent faire des prouesses de paraphrases et de périphrase. C’est pour cela qu’il vaudrait mieux réserver ces prestations d’interprétation non seulement aux professionnels mais même aux plus aguerris d’entre eux.

Il existe cependant un danger de dialectisation du jargon universitaire. En effet certain néologismes ont suivi toutes les étapes décrites plus haut mais n’ont évolué qu’au plan régional. Pendant que d’autres signifiants nouveaux correspondant à une même référence voyait le jour quelques centaines de kilomètres plus loin. Pour éviter cette dialectisation, la solution qui parait la plus pratique est la création de dictionnaires spécialisés ; mais pas des dictionnaires ou des entendants imposeraient un usage plutôt qu’un autre, des dictionnaires qui recenseront les idiomes existants pour ne garder que le ou les plus courants afin de préserver l’unité nationale de la lsf.

En résumé, nous pouvons dire que la carence lexicale est plus un problème pour l’interprète ou le pédagogue qui enseigne directement en lsf que pour les sourds eux même. En effet, les sourds ne sont pas avares de périphrases ce qui n’est pas toujours pratique pour un interprète qui fonctionne en simultanée et qui donc se retrouve parfois gêné par la longueur de production d’une périphrase qu’il aura à produire, compte tenue qu’il doit rester dans la simultanéité de la production de l’original. Il faut donc avoir la patience d’attendre que la langue produise elle même un néologisme. Quant à la dialectisation du lexique spécialisé on peut y remédier pourvu que les sourds, dans une instance où les entendants interviendraient le moins possible, puissent harmoniser les créations lexicales nationales.